2025年、あけましておめでとうございます。

今回の内容は、2024年の振り返りと、今年のものづくり活動の抱負です。

タイトルの通り、望遠鏡の自作にチャレンジすることにしたので、後半では、その将来計画を紹介します。

2024年振り返り

昨年は、新たな趣味の世界が広がった、とても有意義な年でした。

私はこれまでの人生、ロボット制作が中心で、天体観測はほとんどしたことがなかったのですが、ふとした興味で、去年3月にニュートン望遠鏡を購入し、オリオン大星雲を見てから、星の世界…というよりも望遠鏡の世界にすっかりハマってしまいました。

ちょうどタイミング良く、友人がその道の大先輩である、シベットさんを紹介してくれたこともあり、この一年、駆け足で望遠鏡の世界に踏み込んでいます。以下に、一年の軌跡をまとめます。

2024年の軌跡

- 3月

- 5月

- 6月

- 9月

- 10月

- 12月

昨年は、主に市販望遠鏡の改造と電視観望を楽しんできましたが、やはり、

「一からオリジナルの望遠鏡を作ってみたい!」

という気持ちがどんどん強まってきましたので、2025年はそれをメインに活動したいと思っています。

ATMプロジェクト、始動

アマチュアによる望遠鏡自作のことを、界隈ではATM(Amateur Telescope Making)と呼ぶそうで、特に50年ほど前は日本でも盛んに行われていたようです。

この正月に聞いた話ですが、漁村で育った私の祖母の兄も、学生時代に反射望遠鏡の鏡を磨いてATMに励んでいたそうです。

今の日本では、その時ほどの熱は無いのかなと思います。しかしながら、近年、撮像素子の進歩で、市街地でもリアルタイムに美しい星雲を見れるようになったことや、3Dプリンタの普及で設計の自由度が跳ね上がったことで、ある意味ATMの敷居は下がっていて、令和の趣味としてもかなり面白いのでは??と個人的に思っています。構造設計だけでなく、自動化や画像処理等のソフトウェア開発の対象としても楽しめると思います。

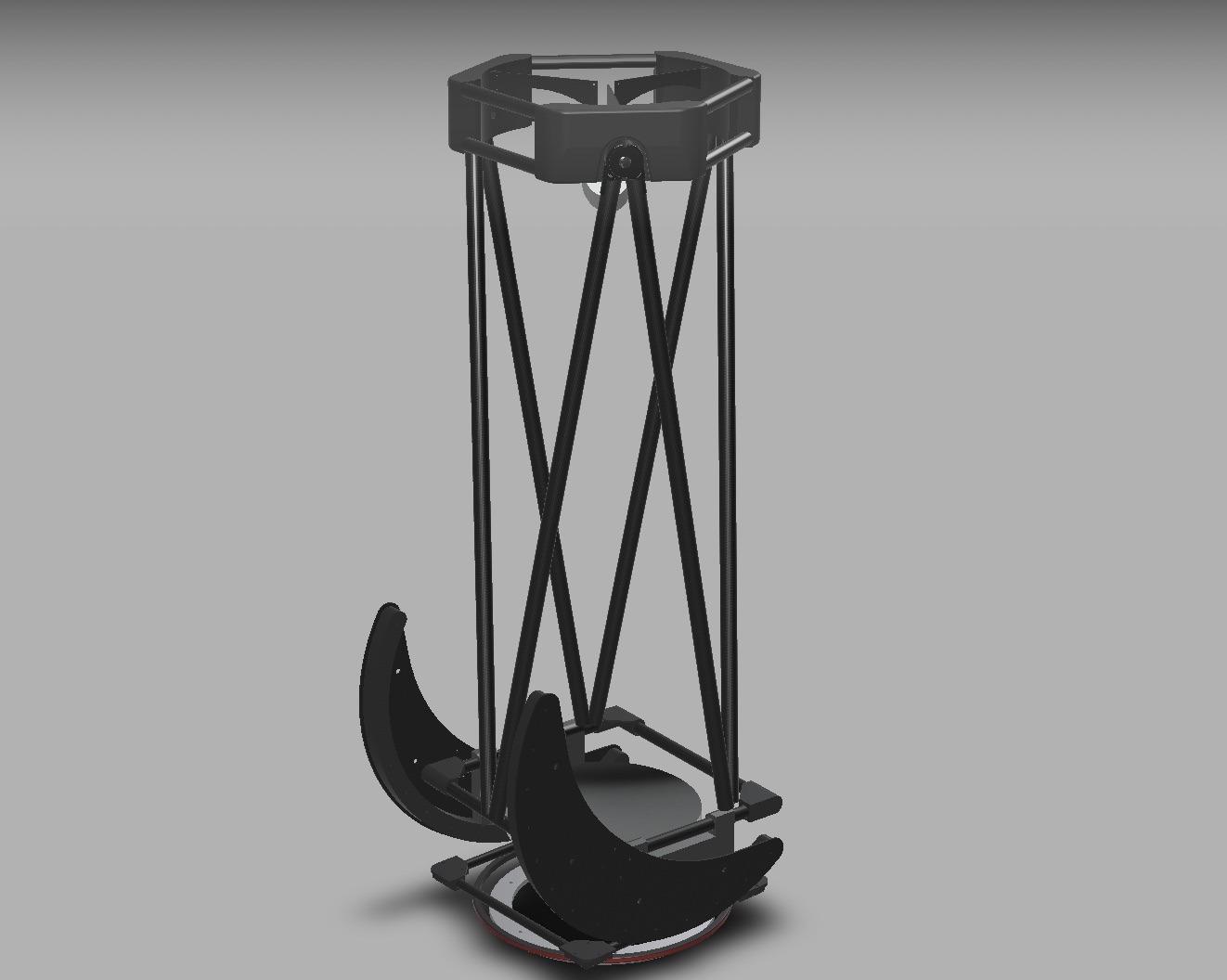

前置きが長くなりましたが、私がATMとしてチャレンジするのは、ドブソニアン望遠鏡の制作です。

ドブソニアン望遠鏡は、光学的には一般的なニュートン式反射望遠鏡と同じ構造なのですが、赤道儀や三脚(経緯台)に載せるのではなく、望遠鏡自身に大砲のような回転軸がついていることが特徴である、大型望遠鏡です。比較的安価に、大口径かつ軽量に作れるというメリットがあり、世界的にDIYの対象とされています。

今回私が作る望遠鏡の、特徴と制作方針を以下にまとめます。

特徴

- 令和的機能デザイン(軽量・高剛性)

- CFRPと3Dプリント部材をメインに使う

- 木材は使用しない

- 新構造をどんどん取り入れる

- 電動化、高ユーザビリティ

- ロータリーエンコーダを使った、ロバストな導入・追尾機能

- 直感的操作ハンドル(非リモコン)

- テープLEDによる全方向動作表示灯

基本スペック

- 口径300mm

- 焦点距離1200mm (F4)

- 全高1250mm程度

- 主鏡セル18点支持

制作方針

- プロトタイピング開発:全体の設計を完了する前に、部分的に試作しながら進め、SNSでフィードバックをもらって課題を早期に洗い出す。

- 加工のアウトソーシング:光学部品は市販品を使用する。またCFRP等の難加工部品は加工を外注する。

- 家庭優先:家族の協力があっての趣味なので、家事や家族との時間を圧迫しない範囲で制作を進める。そのため、あえて詳細日程は引かない。

ということで、ATMを新しい趣味として、2025年も楽しんで頑張りたいと思います!次回以降は、ユニットごとの進捗も紹介していきます。